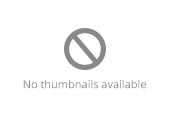

dessiner un arbre

La réalité visible existe – et moi, en plein milieu. Il y aurait bien des choses à dire à propos de la réalité visible. Et aussi de l’œil et de la lumière. Mais, que pourrait-on dire du regard?

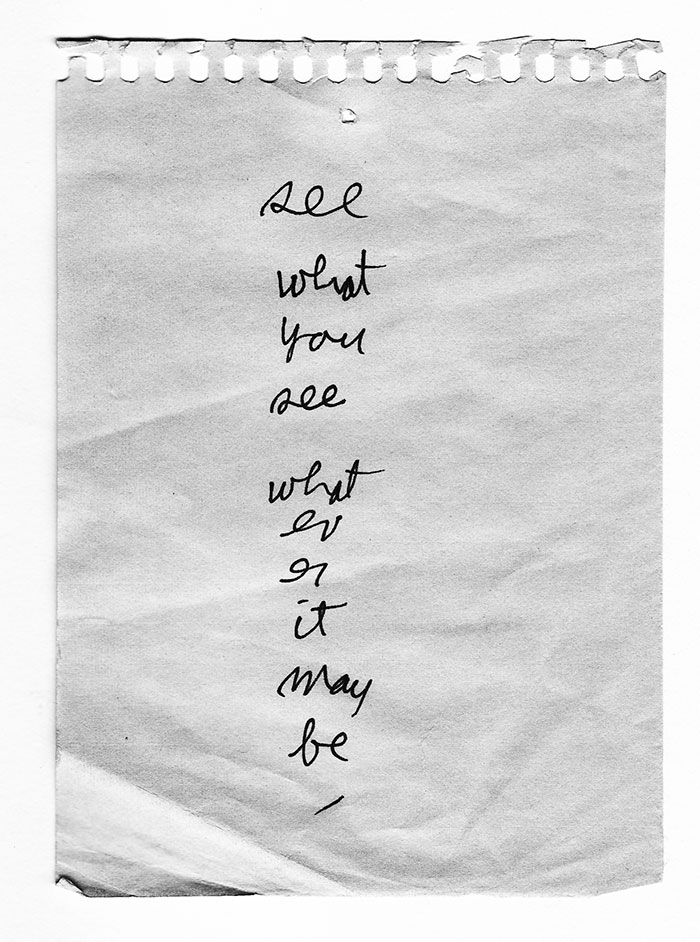

Je regarde un arbre, mon bloc à dessin sur les genoux. Le calme s’installe en moi, le fusain se pose sur le papier et le monde que je croyais stable et solide se fluidifie. Rien ne reste comme je me l’étais imaginé. Cet arbre, je vais le voir tous les matins.

D’ordinaire et au quotidien, le regard a pour rôle essentiel de me donner une orientation dans un monde qui autrement serait chaotique. Pour pouvoir assumer le monde, il évite l’ambiguïté de celui-ci. Notre instinct pousse notre regard à réduire la complexité de ce monde : le regard habituel réinvente constamment.

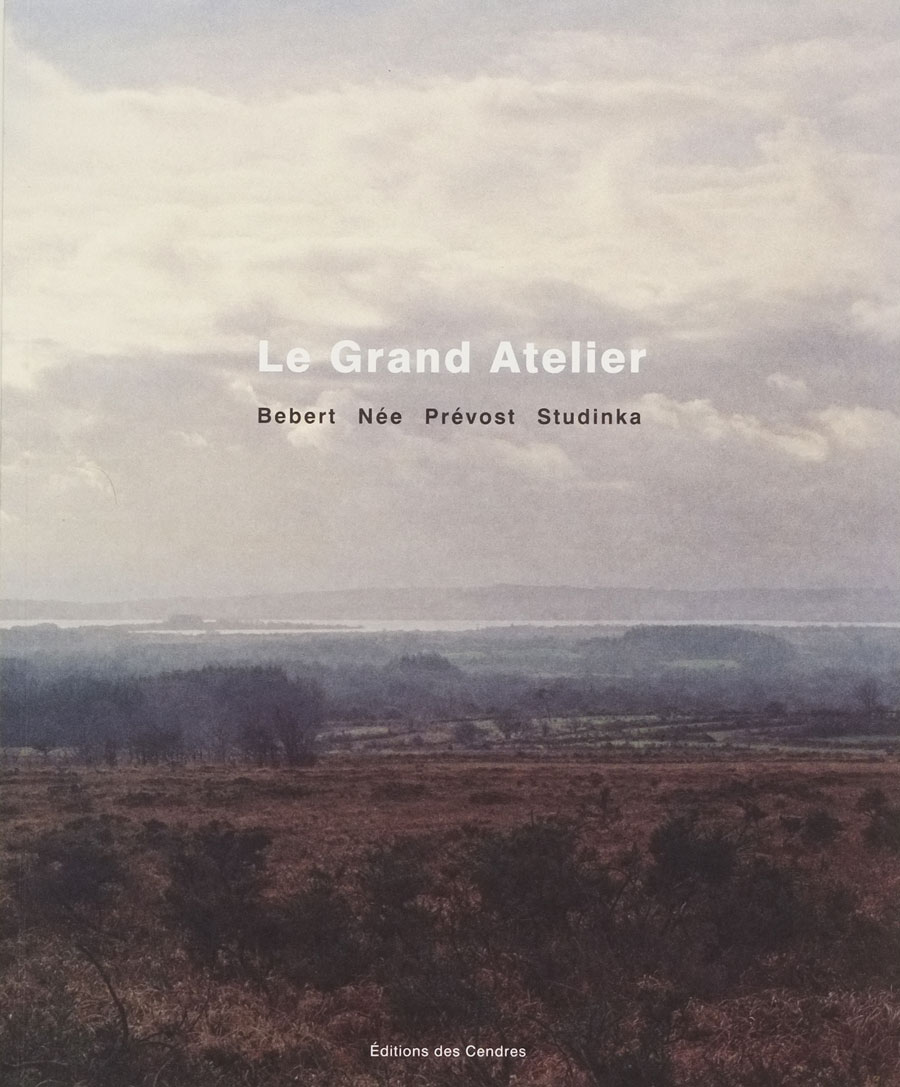

Je me rassure tout autant dans le monde quand je dessine. Mais le geste de la main dessinante me facilite d’aller au-delà de ce qui m’est bien connu. Quand je sens l’inédit ou l’imprévu se former dans la relation avec mon motif, j’ai l’impression de m’approcher de quelque chose qu’on peut appeler un contact. Ce « contact » peut aussi induire un état d’immobilité tel que j’ai envie de continuer le dessin les yeux fermés.

Ce désir d’être en contact avec le monde me pousse à sortir de chez moi, à traverser la ville tous les matins et à m’exposer à une forme que mon regard n’arrivera jamais à saisir. Sortir pour aller dessiner, c’est donc aussi sortir de mes soi-disant certitudes. Je me distance de la gourmandise habituelle de mon regard. Je le soulage de la charge de trouver un but précis. Quand je me mets à dessiner, je n’envoie donc pas mon regard recueillir des informations, mais je le mets face aux éléments qui le conditionnent. Au fait, par exemple, qu’il fasse froid, que le soleil m’aveugle, que mon travail doive se contenter du format A4, que ma main soit moins alerte que mon regard, etc.

Dans le meilleur des cas j’ouvre les yeux comme si c’était la première fois. Quand le regard n’est plus que l’un des paramètres en jeu, l’arbre s’affranchit du devoir d’être un élément du paysage, la main de celui d’être virtuose, le dessin de celui d’être une œuvre d’art, le regard de celui d’être un éclaireur. Dans cette situation où il n’y a plus ni maître ni dessein, toutes les forces en place doivent renégocier leur rôle les unes par rapport aux autres. Les dessins restent seuls témoins de ce processus très fugace, sans toutefois fixer une « image » de ce que j’aurais vu. Ils sont avant tout un moyen de déclencher une action dont ils sont l’empreinte. L’observation de tous ces dessins me confirme que j’ai dessiné cet arbre, mais qu’inversement lui aussi m’a dessiné. Et que ce que nous avons réalisé, cette réalité, existe bel et bien.

Réduire volontairement l’avidité de mon regard m’a fait découvrir combien la vue était proche du toucher. La technique au fusain est ici déterminante, comme l’est également l’aspect tactile de l’arbre : de même que toutes les formes de nature, il n’est conçu ni par nous ni pour nous. Mais il m’incite à étendre la main. Il est grand, il est transparent, il protège quelque chose d’invisible. « La ‹ nature ›, c’est-à-dire la Donnée. Et c’est tout. Tout ce qui est initial. Tout commencement », a dit Paul Valéry. Voilà pourquoi un arbre est un complice idéal. En maintenant mon regard à ce « commencement », dans la présence des choses, il permet qu’une porte s’ouvre à moi.

Félix Studinka