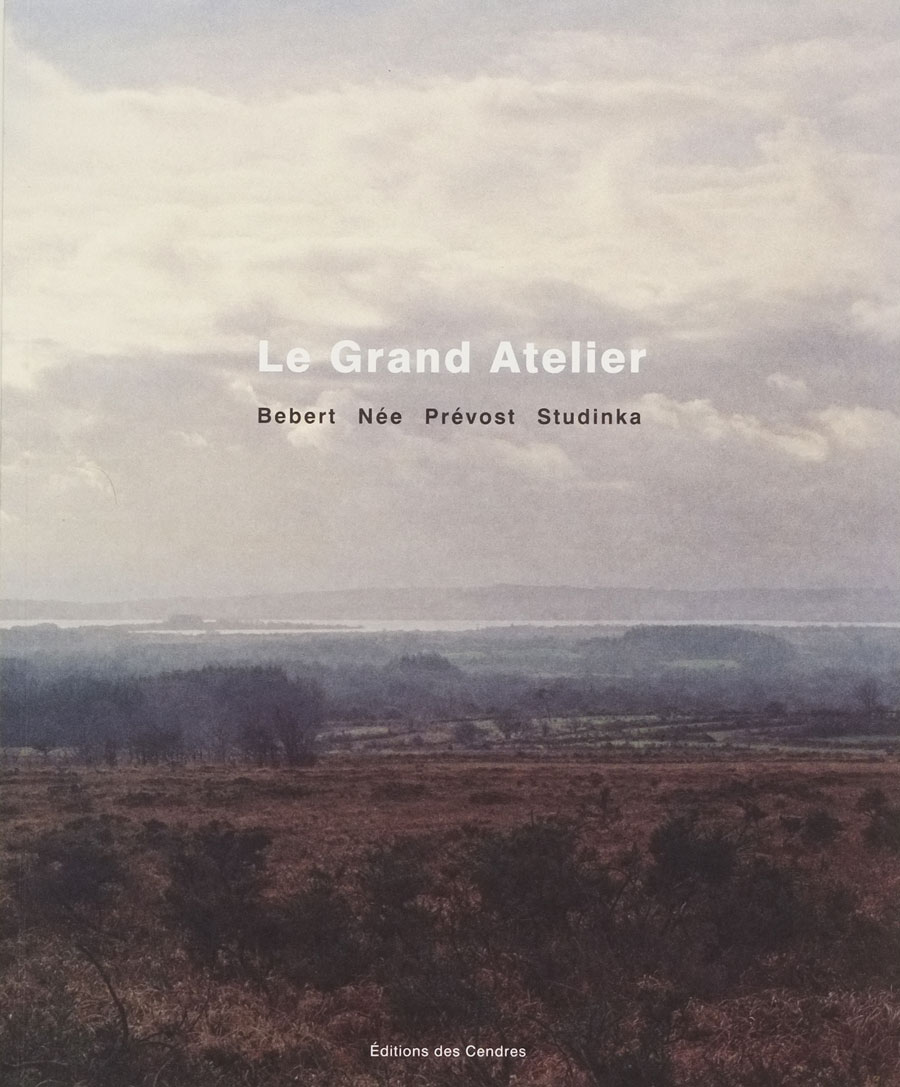

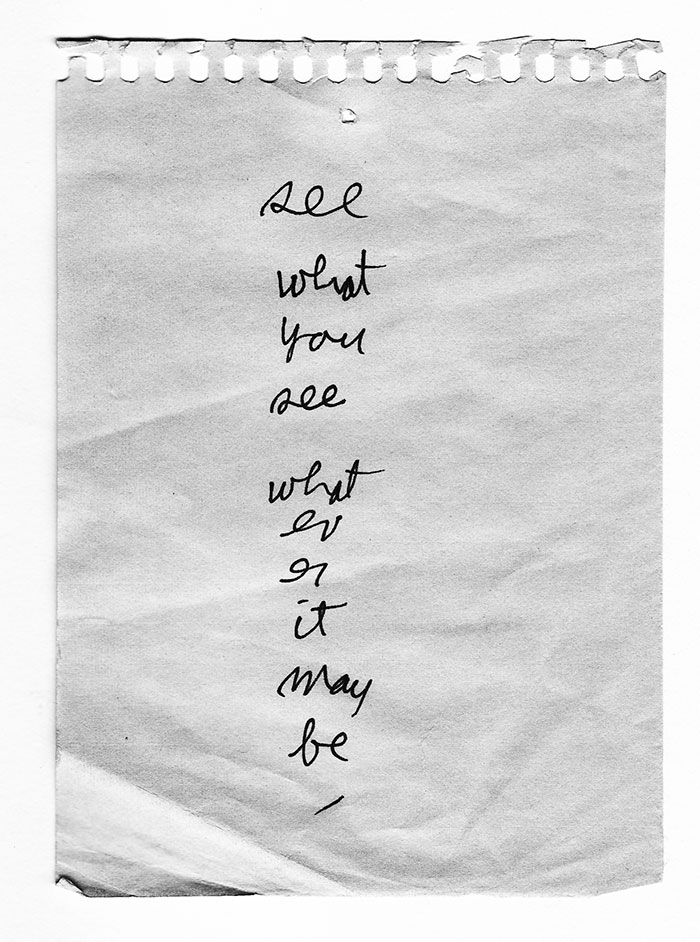

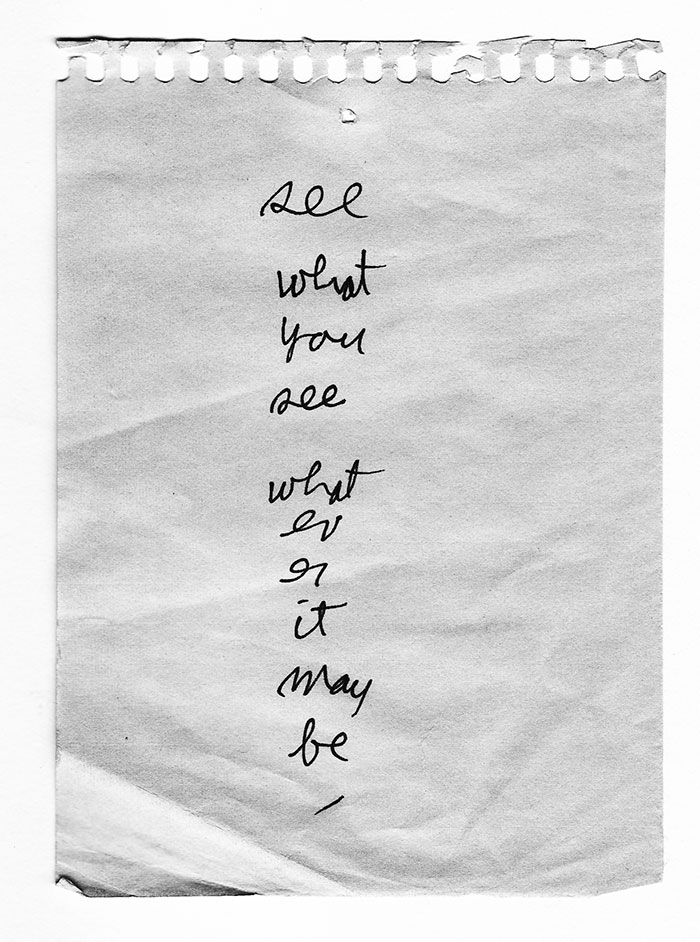

See what you see whatever it may be

Interview mit Felix Studinka

Februar 2012

Ihre Ausstellung trägt den Titel «Lax». Können Sie ihn mir erhellen?

Die Ausstellung ist ziemlich konzentriert, denn alle gezeigten Werke beziehen sich auf ein einziges Motiv. Mit dem Titel «Lax» habe ich versucht, eine damit zusammenhängende Erfahrung auf eine knappe Formel zu bringen. Dazu kam es so: Im Frühjahr 2011 war ich Gast der Stiftung Sculpture at Schoenthal. Ich hatte Gelegenheit, in einer außerordentlich schönen Landschaft rund um das ehemalige Kloster Schönthal im Basler Jura zu arbeiten. Es war meine Absicht, dort Bäume zu zeichnen, und so streifte ich durch die Gegend, ohne jedoch von einer wirklich mich betreffenden Aufgabe erfasst zu werden. Schließlich fand ich einen Ort, wo ich erst versuchshalber, dann ausschließlich gearbeitet habe. Auf dem Fußweg zu diesem Ort stand eine Sitzbank, auf der ein Zitat des amerikanischen Dichters Robert Lax angebracht war: "see what you see what ever it may be." Dieser Spruch gewann für mich eine besondere Bedeutung. Zuerst wirkte er einfach ermunternd. Im Fortgang meiner zeichnerischen Versuche am immer gleichen Ort fächerte sich der Spruch aber in unerwartete Möglichkeiten auf. Es gibt noch weitere Gründe, warum ich dann viel später «Lax» als Titel passend fand, zum Beispiel die lautmalerische Qualität dieser Silbe, doch die damals täglich wiederholte Herausforderung im Spruch "see what you see" führte mich zu ihm.

Alle Zeichnungen sind am gleichen Ort entstanden und zeigen also das gleiche Motiv?

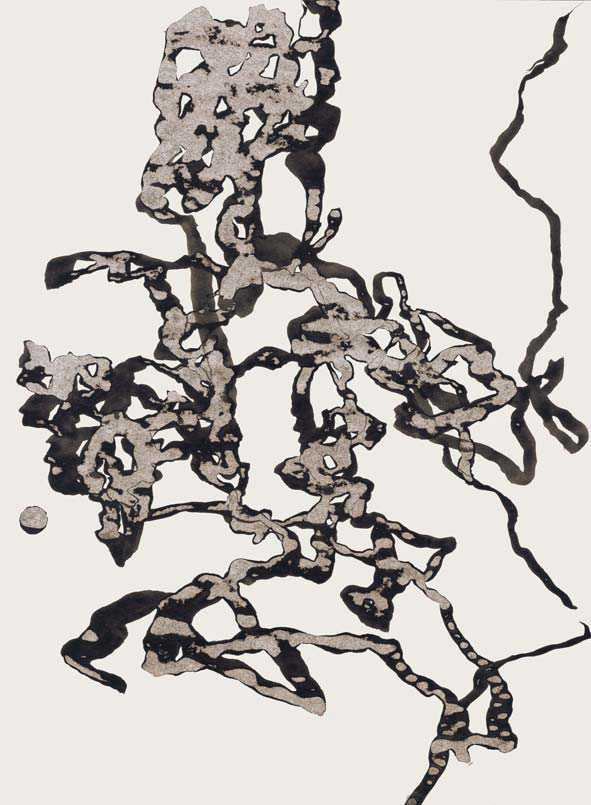

Ja – und doch auch wieder nicht: Auf einer Anhöhe und in Sichtweite von zwei mächtigen Skulpturen von Nigel Hall und Ulrich Rückriem steht eine Föhre, die ihrerseits skulpturale Qualitäten besitzt durch die wenigen verdrehten Äste und ihren mächtigen Stamm. Zunächst fand ich diesem Baum aber nur darum erwägenswert, weil ich ihn den ganzen Tag hindurch im direkten Gegenlicht betrachten konnte. Der einfache und sofort erfassbare Wuchs des Baumes stellte mich aber vor große Schwierigkeiten. In gewissem Sinne war dieser Baum zu sichtbar. Er bestand aus zu groben Elementen, als dass ich mit meinen Mitteln angemessen hätte antworten können. Er war zu stark. Solange dieses Missverhältnis besteht, empfinde ich mein Gegenüber tatsächlich als ein immer gleiches Motiv. Verlagert sich das Verhältnis aber zu einer Art wechselseitiger Bereitschaft, dann hört das Motiv auf, etwas Einzelnes und Unveränderliches zu sein.

Sie sprechen erneut von Erfahrungen. Von welcher Art von Erfahrungen ist beim Zeichnen die Rede?

Wenn von Zeichner und Motiv die Rede ist, ist bald auch die Vorstellung einer Sinnes-daten aussendenden und einer Sinnesdaten empfangenden Instanz zur Hand. Das ist ein sehr anschauliches, aber auch naives Bild, das untauglich ist, um die Vorgänge des Sehens besser zu verstehen. Um es etwas zugespitzt zu formulieren: Die dreiste Annahme, dass sich die Welt nur aus Objekt-Subjekt-Beziehungen erschließt, bringt uns immer wieder auf die fatale Bahn übers "Begreifen" zum "Besitzen" und schließlich zum "Beherrschen". Dieser Bezug zur Welt ist tief verankert in unserer Kultur, und wir beginnen, die Folgen zu ahnen. Wenn ich im Zusammenhang mit dem Zeichnen von Erfahrung spreche, dann vor allem, weil ich diesen reflexartig sich einstellenden, "kalten" Zugriff zur Welt zu lockern versuche. Ich kehre den Trichter um: Ich mache mir die Welt nicht durch meine beschränkten Möglichkeiten verfügbar, sondern umgekehrt erfahre ich etwas über meine Möglichkeiten, indem ich die Welt auf mich zu kommen lasse. Damit wird vielleicht deutlich, dass mir der Prozess des Zeichnens ebenso viel bedeutet wie dessen "Protokolle", die Zeichnungen; dass es wesentlich darum geht, sich einer Beziehung zur Welt auszusetzen, ohne dass die Kräfteverhältnisse in dieser Beziehung bereits entschieden wären. Das "zeichnend Sehen" wird dann zu einer vermittelnden Aktivität. Zeichnend trete ich aus mir heraus und umgekehrt tritt auch die Welt aus ihren nur scheinbar so gewissen Bindungen heraus. Hier eröffnen sich mir Erfahrungen, die so neu und so unverfälscht sind, dass sie Kraft und Lust zu weiteren Versuchen mobilisieren.

Was spielt dann der Baum bei dieser Erfahrung für eine Rolle? Könnte Ihr gegenüber nicht irgendetwas in dieser Welt sein?

Tatsächlich spielt es zunächst gar keine Rolle, ob ich für diese Tätigkeit vor einem Baum stehe, oder, sagen wir, vor diesem Zeitungskiosk da. So hatte ich es zumindest einmal behauptet, um mich auf eine etwas drastische Weise von allzu betulichen oder traditionellen Vorstellungen fern zu halten, die gleich zur Stelle sind, wenn da einer Bäume zeichnet. Aber wenn ich diese Sorge einmal beiseite lasse und mir zum Vergleich den Getränkeautomaten hier betrachte, dann kann ich ein paar Qualitäten benennen, die mich bei einem Baum eher unterstützen und bei einem Getränkeautomaten eher behindern. Die Eindrücke, die wir aus unserer Umwelt aufnehmen, sind sehr instabil. Unser Verstand sucht andauernd nach Erklärungen für sie, damit sich unser Vernunftsystem gewissermaßen nicht überreizt. Der Getränkeautomat wird also meine "Systeme" nicht sonderlich herausfordern, weil ich für seine Gestalt eine Erklärung habe. Und auch die Tatsache, dass ich seine Rückseite noch nie gesehen habe, wird mich nicht aus der Fassung bringen, denn der Apparat mitsamt seinem Oberflächenglanz und dem Staub, der an seinen Füssen klebt, befindet sich mehrheitlich innerhalb eines Radius der Wirklichkeit, dem ich mich nur unter großen Anstrengungen entziehen kann. Anders gesagt: er unterstützt mich in meinem instinktiven Bedürfnis, Komplexität zu vermindern.

Natürlich ist auch ein Baum nicht frei von Bezügen zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur usw., doch nüchtern betrachtet kann ein Baum oder ein Busch mit einem so gewaltigen Reichtum an Empfindungen, ja an unerklärbaren Empfindungen aufwarten, dass das endlose Geplapper meines Bewusstseins etwas zur Ruhe kommen kann (der Getränkeautomat möge mir das verzeihen). Angesichts eines Baumes lässt sich der Bezug zur Wirklichkeit ein wenig aufrauen. Er ist weder von uns, noch für uns, und doch gibt es Bäume, deren Präsenz kaum unbemerkt bleiben kann. Unterstützt durch ihre nicht festzulegende Größe, Form, Distanz, ihre räumliche Ausdehnung, Transparenz usw. kann das zeichnende Sehen dann zu einer Öffnung führen, zu einem Aufbruch.

Ist Zeichnen für Sie also auch eine moralische Unternehmung?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ich die Allgemeinplätze von "Kunst und Moral" überspringen darf und über meine Unternehmungen unter ethischen Gesichtspunkten nachdenke, vielleicht... Wenn ich etwas zeichne, dann begebe ich mich in eine Situation, deren Ausgang keineswegs immer vorhersehbar ist. Wie schon angedeutet, habe ich mit der Zeit begriffen, dass ich bei dieser Tätigkeit nicht in einer einfachen Sender-Empfänger-Situation stehe, sondern in einem sehr viel dynamischeren Verhältnis. Zudem auch in einem unbeständigen Verhältnis, an dem viele Instanzen beteiligt sind, die ich nur teilweise steuern kann, also zum Beispiel meine Bewegungen, meine Körperhaltung usw. und andere, über die ich keine Macht habe. Kurz, ich bin in dieser Situation nicht der Arrangeur auf der Suche nach einer neuen Idee, sondern ich bin durch meine Tätigkeit nur ein Bestandteil der Situation. Zeichnen läuft dann nicht auf den Versuch einer Fixierung hinaus, sondern auf ein Mitwirken. Es kommt nur selten vor, aber ich kenne den großen inneren Jubel, der ausbricht, wenn meine Wahrnehmungen und mein Tun vollkommen übereinstimmen. Auf die Frage nach einer künstlerischen Ethik gemünzt heißt das, dass sich mit der Zeit Erfahrungswerte einstellen, die mir angeben, welche innere Verfassung für die angestrebte "Übereinstimmung" eher förderlich ist und welche nicht. Selbst bei der Wahl der Arbeitsverfahren und Materialien arbeiten wohl zur Moral gehörende Fragen mit. So entwickeln sich in jeder künstlerischen Praxis notgedrungen Richtlinien oder Maßstäbe, an die man sich halten will, ja halten muss, um sich vor dem Zynismus oder der Sinnlosigkeit zu schützen. Natürlich spreche ich immer nur von einer Art innerem Kompass und nicht von einer Norm, der ich in der Gesellschaft zu genügen hätte.

Sie sprechen von der Erfahrung mit Ihrem Gegenüber, dem Baum. Spielt denn das Ergebnis, das Kunstwerk, gar keine Rolle? Und was ist mit denen, die Ihre Bilder betrachten?

Doch, das Werk ist absolut zentral, aber der Weg, den ich zurücklege, um ein Werk entstehen zu lassen, das ich für gültig halte, ist untrennbar mit ihm verbunden. Der vorausgehende Prozess gehört zu den Bedingungen für das, was dann hier an der Wand hängt. Für das Publikum besteht überhaupt keine Notwendigkeit, über diese Voraussetzungen informiert zu sein. Es verblüfft mich sogar immer wieder, dass ein Werk buchstäblich unter meiner Hand eine Autonomie gewinnen, ein vollkommen eigenständiges Leben für sich beanspruchen und auf seinen Autor und seine Entstehungsgeschichte verzichten kann. Es ist ein verstörendes und auch beglückendes Gefühl, wenn so etwas eintritt.

Sprechen Sie da auch von Schönheit?

Ja, durchaus. Schönheit ist ein Begriff, der seit langer Zeit eine Art Tabu oder zumindest eine Schwierigkeit für die zeitgenössische Kunst darstellt, weil mit ihm der Verdacht des Gefallenwollens im Raum steht, während die Erwähnung von Schönheit im Zusammenhang mit Natur überhaupt nicht anrüchig ist. Doch wenn man das Wort ersetzt durch so etwas wie "gegenseitiges Zustimmen", wird dann nicht auch deutlich, dass ein Kunstwerk nicht ein statisches Objekt ist, sondern kommuniziert, Kontakt sucht, sich verändert?

Gibt es ein Bild in der Ausstellung, das Ihnen am liebsten ist?

Jede Arbeit wurde aus einer größeren Sammlung ausgewählt, weil sie in irgendeiner Weise die vorhin angedeutete Prüfung bestanden hat. Zudem sind die Werke so angeordnet, dass sie im Verbund einen weiteren Sinn stiften – jede Ausstellung funktioniert so. In dieser Anordnung werden sie jetzt von mir entlassen, um mit anderen Menschen in einen Austausch zu treten, darum spielt mein persönliches Urteil jetzt keine Rolle mehr. Die Hilfe der Zeile von Robert Lax, "see what you see, what ever it may be", die ich im Verlauf der Arbeit angenommen hatte, dürfen nun auch die Besucher der Ausstellung in Anspruch nehmen.

Interview: Karin Schneuwly

Robert Lax (1915–2000), beschriebener Zettel aus seinem Nachlass, «See what you see what ever it may be», private Sammlung, Zürich

Kohle auf Papier, 2011, 29,7 x 21 cm

Acryl und Tusche auf Leinwand, 2011, 90 x 65 cm